张秀芝,1965年出生于黑龙江省绥化市,从小热爱书法,研习不辍, 30岁后,另辟蹊径,对象形书法深入探研,形成独特风格。她研修佛法、道法多年,将禅文化与道文化相融于象形书法之中,把吉祥和美好融入字里行间,在纪念毛泽东诞辰115周年以及草圣怀素诞辰1270周年等全国书画大赛中屡获金奖,入拍“成名翰墨第八届中国书画专场拍卖会”,入编《中国当代书画名家墨迹选》《盛世中华中国书画家大辞典》《中国书画传奇人物》《新流派大师风范》《新中国书画大家》《新媒体杂志》《当代艺坛名家》《中国梦·时代丹青》《中国国学大师艺术档案》《一带一路·文化使者》等书,作品多次被组委会永久收藏,并适用于教研教学活动。

融古汇今的“象形艺术”——谈张秀芝的象形书法

张秀芝女士以“象形书法”见长。在观摩过其艺术创作过程与艺术成果之后,人们无不为其新颖趣味以及奇思妙想、独居匠心的艺术运作而感怀与称道。但若真的想要从中看出门道、看出感悟,便还是应当从更深的层次去理解与探寻。所谓更“深的层次”在我看来应当至少包括两点,其一是“象形书法”的本源意义。第二是张秀芝女士本人通过其颇具特色的艺术形式对于书法概念以及书法创作活动究竟做出了何许推动。

象形书法《德行天下》

“象形书法”的本源意义,其实便是将其独特的书法形式进行解构,从中探寻其艺术创作的一般性的思想、观念与审美趣味,而这又可以从两个方面来进行探析。

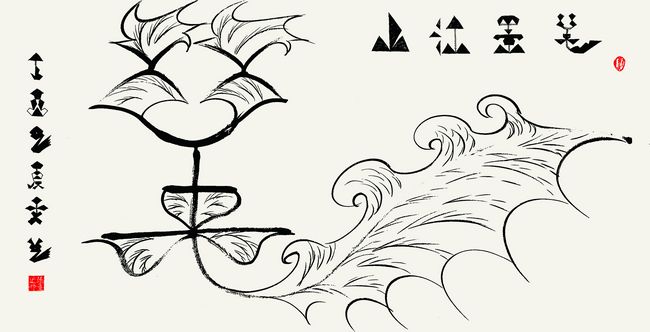

象形书法《海纳百川》

首先,张秀芝女士的“象形书法”在传统艺术创作的理念与范畴之中,实则是对中国传统书法理论的一种集成与继承。中国书法与绘画向来关系紧密,二者同源、同体、同理亦同宗。所谓“同源”便是指书法与绘画在本体表达上都是以人对世界的感悟为核心而进行表达的;“同体”便是指书法与绘画在表现方式与形式特征上都具有统一的载体,即以毛笔为核心的艺术表达“笔法”;“同理”则揭示了中国书法与绘画在创作时的基本主旨与基本意趣的一致性;最后,“同宗”则体现了书法与绘画在历史发展进程中所选择的艺术家、艺术流派与艺术主张的同步性。这些关于中国书画的基本的论点早在东汉许慎《说文解字》之中便已然有所体现。而至于唐代,张彦远《历代名画记》中亦对此加以强化和补充。“象形”作为汉字“六书”中一类重要的成字理论亦成为今人理解书法、体悟书法的重要源泉。由此来看,张秀芝女士的“象形书法”在“道统”与“法理”上均存在其基本的合理性。

象形书法《爱》

其次,张秀芝女士的书法并不是单纯的“泥古派”,书写从基本的起源来说同古人的日常生产与创造性活动一样,具有实践性的基本特征。而从“书写”的实践活动到“书法”的艺术活动,其本身便代表了一种思维层面的跨越。借用西方近现代艺术理论而言,“书法”的艺术本质或可用本雅的“灵韵”或是“诗意”来进行表达。无论是哪种表达,其基本指向均是超脱物质现实而进行的精神创造。那么,如果说一种艺术其本质是“创造性”的,则其必然意味着从一种创作模式,特别是固化的艺术模式跳跃到更新的艺术维度中来。

象形书法《博大精深》

从以上两个维度来看,张秀芝女士的“象形书法”便可以被认为是一种打破传统的书法创作生态的一种实际探索。在思想上,其将书法的形式化,特别是线条的形式化发挥到了极致。同时,在创作过程中又极力地削弱书法内容的文学性表达。在形式上,传统的用笔在得到充分的尊重与继承的基础上,一种强有力的思维模式亦被贯彻与整个书法创作的过程中,造成了其在具体的线条表达上的一种别出心裁。最后,在内容上,张秀芝女士的“象形书法”的重大意义在于,其将一种书写方法彻底地、毫无保留地贯彻于整个书法艺术创作过程中。无论是何等内容,其均能够加以经营运作,使其即没有纯粹的当代探索的鲁莽,亦没有所谓固守己见的保守。可以说,张秀芝女士用其“象形书法”毫无保留地将中国书法的“传统性”与“当代性”进行了有机融合,实现了其本身艺术价值的推进。

我们祝愿张秀芝女士的“象形书法”艺术能够常青不谢,开出更多更美的艺术之花。(张筱栩)

象形书法《笔墨江山》

本网声明

本网声明 邮箱

邮箱 | 艺术频道

| 艺术频道