文/谢礼恒,国智智库特约记者、四川知名文化记者

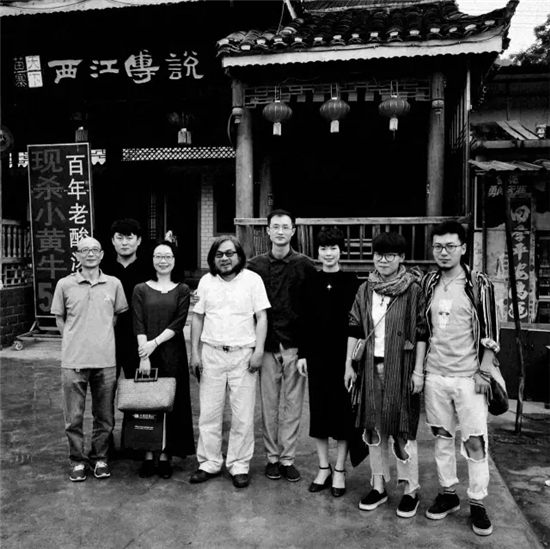

两年多前,贵州有了第一家民营美术馆天海美术馆。身处贵阳乌当区火炬大道中段“阳晨总部基地”A区19栋的天海美术馆,像是坐落在新公馆风的大片商务区。2017“发声与共振”第二届天海美术馆作品收藏展5月20日这天开幕。艺术家王承云、罗发辉和奇哥邀约着一起来。

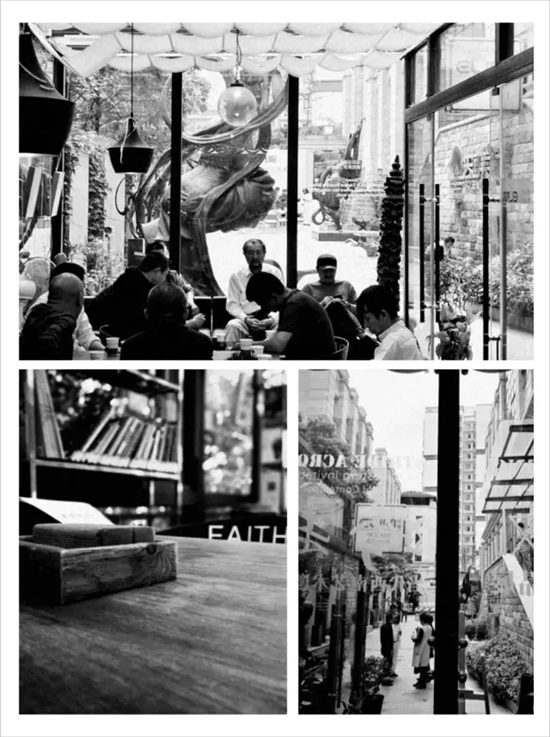

这张照片我很满意

策展人李革说天海美术馆从最初的概念形成到后来的学术定位以及作品收集真可谓绞尽脑汁,大费周折。原因在于作为贵州首例民营美术馆缺乏相应的管理经验与运作机制。天海美术馆的成立并非建立在某种客观需求上,也就是说并没有去理性思考本地区与艺术的供求关系。它完全出于个人愿望冲动,一种对新鲜事物的大胆尝试,也正是这种性格冲动更加体现了贵州本土企业家伍新凤的艺术情怀和企业格局。

罗发辉《色境 No.03》布面油画 300x100cm2009年

李玉端 《盘子里的狗》陶瓷着色 100x100x20cm 2009年

李占洋雕塑作品《打麻将》、《看病》、《吃火锅》,背景处是罗应龙作品《连续的红乳》系列 布面油画 240x200cm 2011年。

有句话我记得牢靠,“我们能从天海美术馆的藏品当中窥见贵州现当代美术馆的基本发展状况以及脉络。这对一个地区民营美术馆极为重要,它不仅为今后本土企业树立了榜样,更为重要的是为贵州的现当代美术史提供了参照。”

李革在展览前言里说:天海美术馆的创立从开始作为贵州美术界的一个行为事件到后来逐步成为一种独立声音,它向周边及全国传递着这样的信息:一个地区的美术发展并不完全受制于该地区整体社会经济以及文化影响,其内在动力的驱使使之能够独立完成循环更替。

刘超作品和邱霞作品

伍新凤,在成都多次见过他,王承云说他一开始给人的感觉像个诗人,后来知道他原来是个企业家,认识不久以后又参加了他的婚礼。“老伍哥”,圈子里这么叫他,贵州大学艺术学员油画科班出身,4年前从买下李革的《秋天水长》开始涉足当代艺术收藏,3年时间竟豪藏300多件艺术品,这次展览的作品不及一半。

他最快时间不到一个小时就拿下刘超的一件陌生大画,作品中最贵的收藏达到90来万……他以80后90后当代青年艺术家作品的收藏为主,但不会追那些已爆得大名的艺术家,在他看来,价格高昂是原因之一,要找到其代表作太难,同时,现在的价格已在消耗之前所累积的巨大名声。他听从李革的建议在现在3000多平米的公司新办公地点开设民营美术馆,比之前的环境大了十倍。

老伍哥祖籍新化,因其父在贵州汞矿工作,其母在临产前才从新化老家起程准备前往其父工作单位分娩,结果不知是预产期计算不够准备,还是赶路太急,他竟在途径凤凰县时就迫不及待地出世了。新化的新,凤凰的凤,新凤急吼吼地来到了这个世界。

他买下的这3000多平米大楼,足够让他的故事充满传奇。他递给我一本2014年9月号的杂志,封面人物是他,《修行与远行——伍新凤一直在路上》,十足心灵鸡汤那种文笔,往后翻,《我就是传奇你信不信?》我发现老伍哥摆pose真是一流,杂志给他拍的一套时尚大片虽然有些造作之嫌,但总的来说也算符合他的个性。湖南人都好像有一种强大的自我调节能力和骨子里那种什么都不怕的“敢”,就像他指着这样一篇起着《他存于山水间,隐于都市——伍新凤50年的跌宕人生》标题的文章对我说:这个写我写得比较透。

我看了一下作者名字:王传云,和他的朋友王承云名字只差一个字。像是在写他自己的故事一样细致。

那本绵延数十页老伍哥专访的杂志告诉我,他的少年时期充满着混乱的“复仇”、不太高明的恶作剧,把农场大字报专栏的木头支架轰然锯断,农场食堂炊事员抡起菜刀砍开一个南瓜,发现里面一股令人作呕的臭味直冲鼻孔,瓜里灌满了大粪……而且连开数个都是,谁也没有想到,这是他不足十岁的首件行为艺术作品。他后来自然不会总是得逞,被伏击追捕的人狂撵猛追,他慌不择路跳下约两米深的排灌沟渠,然后被沟渠两旁的荆棘憋到第二天凌晨,惊魂未定,浑身湿透,他躺在草地上睡着了。日光正辣。

他的恶作剧,来自于文革初期父亲被打成走资派后的暗自复仇,他应该是头上长有叛逆骨头的那种人。

他跟苗寨的乡民对峙过,因为他要伐掉人家苗寨井边悬崖上被称为“神树”的大木,他作为家里长子,为了家里煮饭炒菜必须得去找柴火……他后来逃窜的路线现在再也无法翻越,当时他的力量冲天而起,为了活命,“神树”最后救了他。我特别喜欢看他少时犯浑的故事,一件件讲起来如数家珍,而且细节之丰富之记忆犹新让人匪夷所思。上山掏鸟蛋下河捉鱼虾,小学时光在山里飞逝而过,初中三年也一晃而去,42年前的9月,17岁的他顶着年月和节气的双重雨季,下乡去了。先是在贵州江口县铁厂公社茶厂,说是他在那里遇到了一群因为当地阴气太重而精神分裂的男女,后来又被安置到其他村寨知青点。

知情年代人人似乎理想主义爆头涨脑,太多细节历历在目,壮丽地划过他的脑际,我翻阅他给我不断提及的年少故事,他后来去学校教书,普通的初中文化的井下矿工,到当一个老师,数理化不懂,文史地不通,文革中学的大旗飘就过了,什么也没留下,他于是就开始教体育。

后来他开始为庸常生活找突破口,学美术。他一开始甚至把美术专业术科要考的“素描”理解为“树苗”,现在仍是一个大梗。到后来他自谋出路,办工艺美术厂,挣了钱,还成为铜仁地区首届十大杰出青年,那是风起云涌的八十年代。可后来他又差点把家当亏个精光,厂子垮掉,还欠5万巨款。

他败走深圳寻找机会,遇到一位同乡,努力找回颜面,幸得老天眷顾,还清贷款,他毫不犹豫辞掉工作回到那所学校继续当老师。学校有位江苏老师,两人投缘,一经介绍,他又举家迁往江苏宜兴,再度办厂。可世事难料,厂子再度受挫,再后来的故事我都不想再提,他一生中几乎是最晦暗的时光和转折都同时涌来。1992年他受到贵州民族学院(贵州民族大学前身)邀请任教。他为了筹措返乡路费,甚至处理掉了全部家当,只留下了藏书和一台电视。我想象不到他扛着电视机一路回到贵州的情景,那是他一辈子都忘不了的时光。

接下来,回乡后他又在学校的支持下创办了“贵州民族学院工艺品开发公司”,可再度重蹈覆辙,喜剧开张,悲剧谢幕。他甚至因涉嫌贪污遭拘,体会手铐冰凉。后因查无实据,被取保候审。2002年他才收到检擦院“不起诉决定书”。当年7月他注册贵州天海规划设计公司时,还在“取保候审”期间,属于限制自由之人。

后来公司逐渐壮大,买下了这三栋楼打通,再过三年,我们到了天海美术馆,看着如此多的收藏,吃着坝坝宴,觥筹交错,风雨几十年,他的沉浮带着一种非典型又极典型的混响感。

我作为记者也许就是这样,用最短的时间告诉最多的人,一个人,一件事,一段缘,起落因果,话短情长,来看了这个馆,这些画和雕塑,当然还有他自己画的画《净土》,端端正正放在三楼的角落,一切都明白了——老伍哥再也回不去那个白衣飘飘的年代,所以他喜欢一身素衣,站在台上还是紧张,他说:我心里就是有这股爱艺术的渴望和冲动。

他的一件画邓小平的作品还在1997年力排众议拿到了贵州一个综合类美术展的一等奖。这对他来说是一个里程碑。

伍新凤自己的作品《净土》

他考虑作品将来的影响和价值,对80后90后艺术家的作品尤其看重。他们对社会有独到的看法,不随大流,比如刘超、陈瑞峰等等,他们大多是独生子女,身上自身的感受令人着迷。在他办公室里挂着一张巨大的刘超作品,对他来说有着特殊意义,中国有句老话叫“踏破铁鞋无觅处”,他的几乎所有客户来到公司考察,拍板合作的地方几乎都在这个办公室。“设计行业竞争巨大,找到真正喜欢的公司其实很难,其他大牌设计院很多,但能做出真正特点的少之又少。设计公司里有如此规模的一个美术馆,这在全国规划设计行业里都是唯一。这对一个企业的影响十分巨大。”伍新凤说,绘画里的很多理论,应用到城市规划和建筑设计领域,都是十分可取的。帮助极大。“今天的规划师和建筑师为什么不能作为真正意义上的设计师出现,因为今天的大多数设计师只是个工程师的概念,没有明白规划设计的灵魂是什么。”一个好的城市规划和建筑设计,都是离不开文化历史艺术的滋养浸润。老伍哥感性,和那些动辄一掷千金买画的有钱人不同,他是懂画的,看重画家的影响力和潜力,不按照投资为主要目标和出发点,完全以“纯艺术”的角度去考虑作品的价值。伍新凤去王承云工作室,去仓库找到了他1993年的几件老作品,从来没有面世,他喜欢,王承云都感到惊讶。

我又看到他收藏的罗发辉,《色境N0.3》(300X100cm 2009年),还有两件色粉《碧空下的花朵》、《无题图景》,精彩极了。还有董重的《漂浮》(150X175cm 2014年),曾朴、陈瑞峰、姜威的作品,还有王小双的《曼陀罗4》(180X140cm 2015年),郭强的《不存在的骑士》(100X150cm 2014年),郭建婷的《灵山·消失的风景》(110X80cm 2014年),我翻画册,一位叫“石头”的艺术家简历吸引了我,只有一句:1969年出生在贵州铜仁县一个姓石的苗族家庭。我喜欢这样有意味又有力量的简历。她这件名为《女友》(80X00cm 1993年)的油画真让我动心。

参展艺术家(按姓氏首字母排序)

曹琼德、曾朴、陈铖、陈红旗、陈瑞峰、谌宏微、董克俊、董重、杜江浩、方敏、方伟绩、葛平伟、耿翊、郭建婷、郭强、侯雯、江安俊、姜威、李安日、李革、李耿民、李玉瑞、李占洋、刘超、刘家华、刘力宁、刘万琪、罗发辉、罗应龙、毛江波、彭承军、蒲国昌、邱霞、任小林、石头、石元龙、宋敏、王承云、王小双、向光、肖时安、谢奕飞、熊勇、修伟、薛征、严泽明、杨潇湘、杨毓麟、尹光中、张爱林、张宇彤、赵竹、朱世伟

艺术总监:伍新凤

策展人:李革

学术主持:张建建、刘剑

本网声明

本网声明 邮箱

邮箱 | 艺术频道

| 艺术频道